Dorstener Bierbörse 2019; Foto Ralf Pieper (DZ)

Essay von Wolf Stegemann

Im August hat die jährlich veranstaltete 10. Bierbörse in Dorsten wieder fröhlich gestimmte Dorstener und Besucher aus den Nachbarstädten angelockt, darunter aber auch Alkoholkranke, Alkoholabhängige und solche, die sich bis zur Besinnungslosigkeit haben volllaufen lassen. Warum auch nicht, die Macher der Bierbörse machen ja für Alkohol Reklame. Die Stadt und andere Beteiligte sehen darin Vorteile für die Stadtwerbung und stimmten bereitwillig zu. Denn die Stadt hat nicht viel, womit sie werben kann. Auch die  Vestische beteiligte sich in diesem Jahr an der „Bierbörse“. An jenem Samstag beförderte sie alle Fahrgäste im Stadtgebiet kostenlos. Denn es sollte doch keiner besoffen mit dem eigenen Auto nach Hause fahren müssen und womöglich verunglücken – und andere mit. Die Kehrseite der Medaille, über die nicht gesprochen wird: Dadurch wurde aufgefordert, kommt und trinkt, ihr könnt umsonst zur Bierbörse fahren und dann, wenn ihr zu viel Alkohol getrunken habt, bringen wir euch auch kostenlos mit dem Bus wieder nach Hause. Der letztere Gesichtspunkt war von Busfahrern der Vestischen zu hören, die darüber am Busbahnhof untereinander, aber auch mit Fahrgästen diskutierten. Die Werbung für diese Freifahrt zum Bier mit zugegeben bösartigen aber zutreffenden Worten: Jetzt könnt ihr euch ordentlich was reinkippen! Den Bierstand-Betreibern und den Veranstaltern hat das sicherlich gut gefallen. Die „Dorstener Zeitung“ brachte es durch eine Umfrage bei den Biertrinkern und Biertrinkerinnen beim Bier-Event beispielsweise schon 2013 auf den Punkt: „Wie viele Biere trinkt der Bierbörsen-Besucher im Durchschnitt an einem Abend? Drei bis vier war die häufigste Antwort bei den Damen, vier bis fünf bei den Herren. Einigen Besuchern war aber anzusehen, dass sie sich diesem durchschnittlichen Trinkverhalten nicht unterordnen wollten.“

Vestische beteiligte sich in diesem Jahr an der „Bierbörse“. An jenem Samstag beförderte sie alle Fahrgäste im Stadtgebiet kostenlos. Denn es sollte doch keiner besoffen mit dem eigenen Auto nach Hause fahren müssen und womöglich verunglücken – und andere mit. Die Kehrseite der Medaille, über die nicht gesprochen wird: Dadurch wurde aufgefordert, kommt und trinkt, ihr könnt umsonst zur Bierbörse fahren und dann, wenn ihr zu viel Alkohol getrunken habt, bringen wir euch auch kostenlos mit dem Bus wieder nach Hause. Der letztere Gesichtspunkt war von Busfahrern der Vestischen zu hören, die darüber am Busbahnhof untereinander, aber auch mit Fahrgästen diskutierten. Die Werbung für diese Freifahrt zum Bier mit zugegeben bösartigen aber zutreffenden Worten: Jetzt könnt ihr euch ordentlich was reinkippen! Den Bierstand-Betreibern und den Veranstaltern hat das sicherlich gut gefallen. Die „Dorstener Zeitung“ brachte es durch eine Umfrage bei den Biertrinkern und Biertrinkerinnen beim Bier-Event beispielsweise schon 2013 auf den Punkt: „Wie viele Biere trinkt der Bierbörsen-Besucher im Durchschnitt an einem Abend? Drei bis vier war die häufigste Antwort bei den Damen, vier bis fünf bei den Herren. Einigen Besuchern war aber anzusehen, dass sie sich diesem durchschnittlichen Trinkverhalten nicht unterordnen wollten.“

Hochkonsumland Deutschland: 131 Liter Alkohol pro Jahr und Kopf

Deutschland hat ein Alkoholproblem. Nach den jüngsten Berechnungen für 2017 tranken die Bundesbürger pro Kopf rund 131 Liter Alkoholika, so die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen in Berlin. Das entspreche rund einer Badewanne voller alkoholischer  Getränke. Besonders beliebt waren Bier (rund 101 Liter) und Wein (20,9 Liter) und Spirituosen (5,4 Liter). Doch auch Tabak, illegale Drogen, Medikamente und Glücksspiel machen Suchtforschern Sorgen. Auch wenn der Konsum im Vergleich zwischen 2016 und 2017 leicht um rund zwei Prozent sank, geben Suchtforscher keine Entwarnung. Im europäischen Vergleich bleibt die Bundesrepublik ein Hochkonsumland. Das hat Folgen: 7,8 Millionen Bundesbürger zwischen 18 und 64 Jahren sind Risikotrinker. Rund 21.700 Kinder und Jugendliche zwischen zehn und 20 Jahren kamen 2017 mit einer Alkoholvergiftung ins Krankenhaus. 2017 standen bei 231.300 Straftaten die mutmaßlichen Täter unter Alkoholeinfluss. Das waren fast elf Prozent aller Tatverdächtigen (dpa).

Getränke. Besonders beliebt waren Bier (rund 101 Liter) und Wein (20,9 Liter) und Spirituosen (5,4 Liter). Doch auch Tabak, illegale Drogen, Medikamente und Glücksspiel machen Suchtforschern Sorgen. Auch wenn der Konsum im Vergleich zwischen 2016 und 2017 leicht um rund zwei Prozent sank, geben Suchtforscher keine Entwarnung. Im europäischen Vergleich bleibt die Bundesrepublik ein Hochkonsumland. Das hat Folgen: 7,8 Millionen Bundesbürger zwischen 18 und 64 Jahren sind Risikotrinker. Rund 21.700 Kinder und Jugendliche zwischen zehn und 20 Jahren kamen 2017 mit einer Alkoholvergiftung ins Krankenhaus. 2017 standen bei 231.300 Straftaten die mutmaßlichen Täter unter Alkoholeinfluss. Das waren fast elf Prozent aller Tatverdächtigen (dpa).

Alkoholismus in Dorsten steigt und verdoppelte sich in zehn Jahren

Alkohol ist und bleibt in Dorsten (und auch in Haltern) die Suchtdroge Nummer 1. Das geht aus dem Jahresbericht 2011 der von der Caritas im Verbund betreuten beiden Städte hervor. Das mag viele berühren, nicht aber die, zu denen Alkohol zum Veranstaltungskonzept gehört wie Schützenvereine, die zunehmend Ärger mit  Betrunkenen aus den eigenen Reihen und von außerhalb bekommen, wie die Polizeiberichte meldeten. Die Einnahme der Droge Alkohol ist gesellschaftlich nicht geächtet. Während das Rauchen mittlerweile auf dem Weg zur Ächtung ist, wird fröhlich weiter getrunken und auch gesoffen. Denn der Staat hat dadurch 2,2 Milliarden Einnahmen durch Alkoholsteuern jährlich sowie 2,5 Milliarden an Mehrwertsteuern, woran auch Land und Städte profitieren. Selbst an der Sektsteuer, 1912 wegen Aufbau der kaiserlichen Kriegflotte eingeführt, zahlen die Deutschen heute noch. 85.000 Menschen sind in der Alkoholindustrie beschäftigt, an deren Arbeitsplätzen nicht gerüttelt werden soll, und die setzt 15 bis 17 Milliarden Euro um. Ein Teil davon ja auch auf den Bierbörsen, bei Altstadt- und Schützenfesten in Dorsten. Von 2004 bis 2013 hat sich die Zahl der Alkoholsüchtigen in Dorsten verdoppelt (Caritas-Suchtberatung).

Betrunkenen aus den eigenen Reihen und von außerhalb bekommen, wie die Polizeiberichte meldeten. Die Einnahme der Droge Alkohol ist gesellschaftlich nicht geächtet. Während das Rauchen mittlerweile auf dem Weg zur Ächtung ist, wird fröhlich weiter getrunken und auch gesoffen. Denn der Staat hat dadurch 2,2 Milliarden Einnahmen durch Alkoholsteuern jährlich sowie 2,5 Milliarden an Mehrwertsteuern, woran auch Land und Städte profitieren. Selbst an der Sektsteuer, 1912 wegen Aufbau der kaiserlichen Kriegflotte eingeführt, zahlen die Deutschen heute noch. 85.000 Menschen sind in der Alkoholindustrie beschäftigt, an deren Arbeitsplätzen nicht gerüttelt werden soll, und die setzt 15 bis 17 Milliarden Euro um. Ein Teil davon ja auch auf den Bierbörsen, bei Altstadt- und Schützenfesten in Dorsten. Von 2004 bis 2013 hat sich die Zahl der Alkoholsüchtigen in Dorsten verdoppelt (Caritas-Suchtberatung).

Caritas Studie: Immer mehr Frauen greifen zur Flasche

Ein weiteres negatives Merkmal in der Statistik der Dorstener Caritas ist die hohe Zahl der suchterkrankten Frauen, die mit 38 Prozent in Dorsten über dem Bundesdurchschnitt liegt. Bei der Altersstufe der 40- bis 49-Jährigen sowie der 50- bis 59-Jährigen klettert sie  sogar auf über 40 Prozent. Gestiegen ist aber auch die Zahl der Menschen, die 2012 Hilfe bei der Caritas-Beratungsstelle suchten: 890 Menschen nutzten das Informations-, Beratungs- und Behandlungsangebot (2010: 790; 2011: 866). Aus Dorsten kamen dabei 550 Männer und Frauen. Nach der Alkoholsucht folgt mit weitem Abstand die Drogen- (18) und die Spielsucht (9). Doch nicht nur Gespräche, auch weitergehende Hilfestellungen fallen in den Aufgabenbereich der Caritas-Beratungsstelle. So konnten 145 Personen (104 Männer, 41 Frauen), in weitergehende Angebote vermittelt werden. 37 Klienten entschieden sich für eine stationäre Therapie, drei für eine tagesklinische Suchtbehandlung, 47 Personen nahmen weiterführende ambulante Behandlungsangebote in Anspruch, 20 wurden ins ambulant betreute Wohnen vermittelt. 38 Betroffene wählten andere Betreuungsformen (Selbsthilfegruppe, Psychotherapie, etc.).

sogar auf über 40 Prozent. Gestiegen ist aber auch die Zahl der Menschen, die 2012 Hilfe bei der Caritas-Beratungsstelle suchten: 890 Menschen nutzten das Informations-, Beratungs- und Behandlungsangebot (2010: 790; 2011: 866). Aus Dorsten kamen dabei 550 Männer und Frauen. Nach der Alkoholsucht folgt mit weitem Abstand die Drogen- (18) und die Spielsucht (9). Doch nicht nur Gespräche, auch weitergehende Hilfestellungen fallen in den Aufgabenbereich der Caritas-Beratungsstelle. So konnten 145 Personen (104 Männer, 41 Frauen), in weitergehende Angebote vermittelt werden. 37 Klienten entschieden sich für eine stationäre Therapie, drei für eine tagesklinische Suchtbehandlung, 47 Personen nahmen weiterführende ambulante Behandlungsangebote in Anspruch, 20 wurden ins ambulant betreute Wohnen vermittelt. 38 Betroffene wählten andere Betreuungsformen (Selbsthilfegruppe, Psychotherapie, etc.).

Lebensbedrohliche Situationen bei jugendlichen Komasäufern

Laut Statistischem Landesamt ist die Zahl der jungen Komasäufer im Kreis Recklinghausen 2017 leicht gesunken: Es wurden 209 Kinder und Jugendliche zwischen zehn und 19 Jahren aufgrund einer akuten Alkoholvergiftung in Krankenhäusern des Kreises behandelt – im Jahr 2016 waren es noch 231. Im Jahr 2017 waren es in ganz Nordrhein-Westfalen 4924 jugendliche Alkoholpatienten. 2011 waren es noch 6229. Nach Experteneinschätzung bewegt sich die Zahl junger Komasäufer im Kreis seit zehn Jahren mit leichten Zu- und Abnahmen zwischen 194 und 237. In die Dattelner Kinder- und Jugendklinik werden jedes Jahr einige Dutzend alkoholvergiftete Jugendliche eingeliefert, weil in diesem Alter der Stoffwechsel anders als bei Erwachsenen regiert. So kann es schon bei wesentlich geringeren Alkoholmengen zu lebensbedrohlichen Situationen kommen.

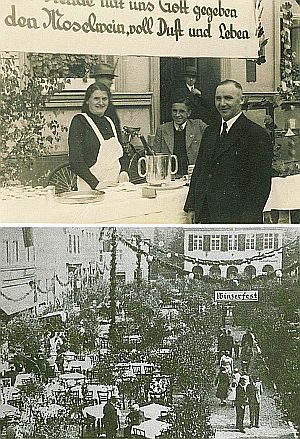

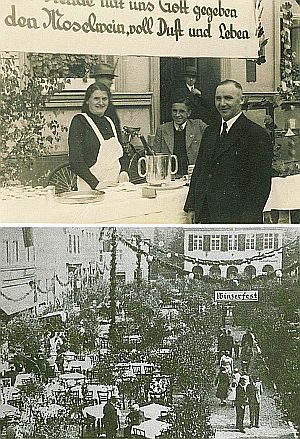

NSDAP forderte die Volks- und Parteigenossen zu mehr Weintrinken auf

So etwas Ähnliches wie die Dorstener Bierbörse gab es schon einmal 1936. Allerdings nicht mit Bier, sondern mit Wein. Die Stadt hatte auf Betreiben der Reichsregierung eine Patenschaft mit „Senheimer Wein“ übernommen, um den Winzerstand zu unterstützen. Auf dem Dorstener Marktplatz gab es dafür Weinfeste und die Vereine machten mit.  Dorstens NSDAP-Beigeordnete Köster schrieb am 20. Februar 1936 Schützen- und Karnevalsvereine, Firmen und Heimatvereine an und erinnerte sie, den guten Senheimer Moselwein zu trinken. Das Schreiben an die Karnevalisten lautet:

Dorstens NSDAP-Beigeordnete Köster schrieb am 20. Februar 1936 Schützen- und Karnevalsvereine, Firmen und Heimatvereine an und erinnerte sie, den guten Senheimer Moselwein zu trinken. Das Schreiben an die Karnevalisten lautet:

„Patenwein zum Karneval! Der Erfolg der Weinwerbewoche im vergangenen Jahre war in der Stadt Dorsten ein recht guter. Alle Volksgenossen, welche zum Gelingen des guten Werkes beigetragen haben, werden, wenn sie an die Not des Winzerstandes an der Mosel denken, wiederum freudig an den Karnevalstagen ein Gläschen Senheimer Patenwein trinken. Ich richte daher an alle Betriebe, Vereine und Verbände, überhaupt an alle Volksgenossen der Stadt Dorsten die dringende Bitte, das Werk der Reichsregierung durch den Genuss des Senheimer Patenweines zu unterstützen. Insbesondere wende ich mich auch an die Besitzer der Gaststätten mit der Bitte, wiederum gern in das Unterstützungswerk der Winzer einzutreten. Ich hoffe, dass ich dem Herrn Landrat in Recklinghausen berichten kann, dass Dorsten wiederum voll seinen Mann stellt, wenn es darum geht, die Maßnahmen der Reichsregierung zu fördern und zu unterstützen. Heil Hitler! (Unterschrift) Köster, Beigeordneter.“

Die Lokalzeitung DV (Fotos) unterstrich das Vorhaben: „Es gilt, im Interesse des deutschen Volkes und im Sinne der nationalsozialistischen Anschauung näher für […] das Produkt der schwer bedrängten und Not leidenden deutschen Winzer, nämlich für den deutschen Wein, zu werben.“

Allerdings waren die Wein- bzw. Winzerfeste keine Erfindung der Nationalsozialisten. Bereits 1929 lud die Ortsgruppe Hervest-Dorsten des Österreichisch-deutschen Volksbundes für den 29. September zum „diesjährigen Winzerfest“ in den „Westfalen-Hof“ ein, dem ein Festumzug vorausging und sich ein Festball anschloss. Die Mitglieder des Österreichisch-deutschen Volksbundes erschienen in Nationaltracht und führten Nationaltänze auf.

irgendwie mit der katholischen Kirche verbunden. Einer von ihnen lief Anfang des 20. Jahrhundert zu Fuß nach Jerusalem und bekam auf dem Rückweg vom Papst in Rom eine Audienz. Über die Duves gäbe es viel zu erzählen, so auch über Gregor Duve, dessen Leben von Kindheit an in Holsterhausen kirchlich und heimatkundlich geprägt war.

irgendwie mit der katholischen Kirche verbunden. Einer von ihnen lief Anfang des 20. Jahrhundert zu Fuß nach Jerusalem und bekam auf dem Rückweg vom Papst in Rom eine Audienz. Über die Duves gäbe es viel zu erzählen, so auch über Gregor Duve, dessen Leben von Kindheit an in Holsterhausen kirchlich und heimatkundlich geprägt war.